今回は消防用設備の法令について解説していきます。

では早速いきましょう!!

と、その前に、受験資格・問題数・免除などがわからない場合は、こちらの記事を読んでください。戦略を立てるときに重要ですので。

共通の消防関係法令やるよ! ~ 消防用設備編 ~

問題1:消防法令の用語

消防法令に定められている用語の定義・説明として、正しいのはどれ?

- 消火設備、警報設備および避難設備は、「消火の用に供する設備」に入る。

- 排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備および無線通信補助設備は、「複合用途防火対象物」に入る。

- 防火対象物の所有者または居住者のことを「防火対象物の関係者」という。

- 政令で定める2以上の用途に供される防火対象物のことを「消火活動上必要な施設」という。

解説1

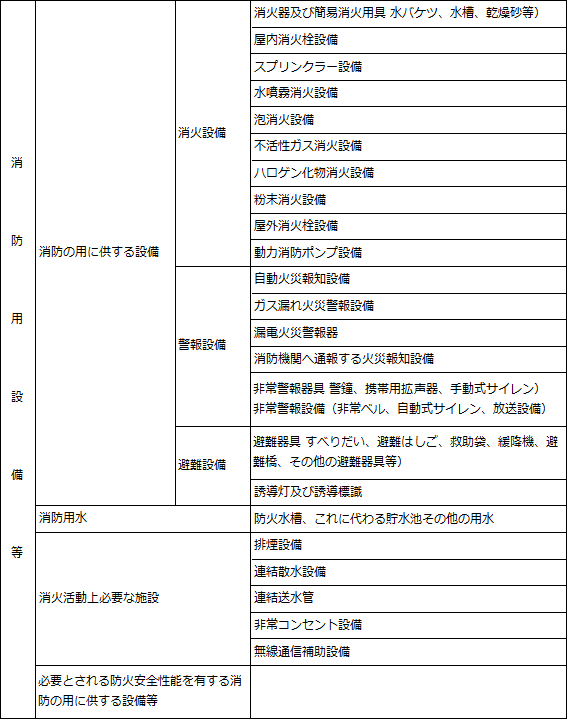

消防用設備などの種類は次の通りです。

この表からいくと、

1は正しい。

2は「消火活動上必要な施設」の文章なので、間違い。

3は占有者または居住者ではなく、所有者、管理者または占有者が正しい。

4は「複合用途防火対象物」の文章なので、間違い。

よって、解答は、「1」となる。

まずは、3の防火対象物の関係者関係から説明していきます。

消防用設備等を設置した際の届出を行うのが、防火対象物の関係者となります。

届け出先は、消防長、または消防署長です。消防本部がない場合は、市町村長となります。

届け出を行う防火対象物は次のとおりです。

ただし、簡易消火用具と非常警報器具は設置しても届けて検査を受けなくてもよいとのことです。

届け出て検査を受けるためには、工事完了後4日以内までに出す必要があるんだな!

結局工事して早くほしいから期間が短いだね!!

施工工事のことではないんだね!

施工工事については、次のとおりです。

- 施工工事=着工工事

- 届け出を行う人は、「甲種消防設備士」

- 届け出先は、「消防長、または消防署長」。

- 消防本部がない場合は、「市町村長」でよい。

- 届け出期間は、工事着工10日前まで。

- 届出が必要な設備等は特類・第1類~第5類のものだけで、それ以外は不要。

着工の場合は、できる限り早く情報がほしいので、着工までの期間を長くとって少しでもしっかり情報を見たいということです。

甲種消防設備士だけが工事の場合、届出を出す必要があります。

乙種消防設備士は点検・整備だけなんで、届出を出す必要がありません。

また、防火対象物の関係者は、消防用設備等または特殊消防用設備等についての点検結果を定期的に消防長などに報告する義務(報告を求められなくても提出がいるよ!)があります。

点検結果の報告は、次の通りです。

| (ア) 報告期間 | ・特定防火対象物 : 1年に1回 ・その他の防火対象物 : 3年に1回 |

| (イ) 報告先 | ・消防長または消防署長 ・消防本部がないと市町村長 |

| (ウ) 報告を行う者 | 防火対象物の関係者 |

点検結果の報告は、防火対象物の関係者がやるんだね!

防火管理者でもなければ、消防設備士・消防設備点検資格者ではないんだね!

さらに防火対象物の関係者は、消防設備士または消防設備点検資格者が点検しない防火対象物を点検もする必要があります。

点検の種類と期間としては、次の通りです。

| 「機器点検・総合点検」 |

| 6か月に1回・1年に1回 |

| 外観や機能などの点検・総合的な機能の確認 |

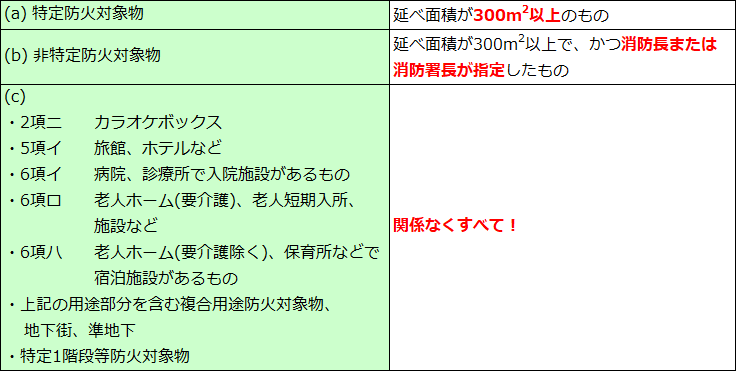

逆に消防設備士・消防設備点検資格者が点検する防火対象物は次です。

| (a) 特定防火対象物 | 延べ面積が1000m2以上のもの |

| (b) 非特定防火対象物 | 延べ面積が1000m2以上で、かつ消防長または消防署長が指定したもの |

| (c) 特定1階段等防火対象物 | すべて |

点検を行う理由としては、火災時により人命危険が高い防火対象物ほど、有資格者に点検をさせるためです。

※点検できる消防用設備等の種類の定め方 = 消防庁長官が告示

さあ、もう一問!

問題2:消防用設備等は定期点検

消防用設備等は定期点検をし、その結果を一定期間ごとに消防長、または消防署長に報告しなければならない。その期間として、正しいものはどれ?

- 小学校 : 5年に1回

- 地下街 : 1年に1回

- 小学校 : 6か月に1回

- 重要文化財建造物 : 2年に1回

解説2

1の小学校は、特定防火対象物ではないので、3年1回の報告が必要となる。ここでは、5年に1回と長すぎるので、不正解となる。

2の地下街は、特定防火対象物なので、1年に1回の報告が必要なる。よって正解である。

3の小学校は、「1」と同じなので、3年1回の報告でよい。6か月に1回は短すぎるので、不正解となる。

4の重要文化財建造物は、特定防火対象物ではないので、3年1回の報告が必要となる。2年に1回は短いので、不正解となる。

よって、正解は「2」となります。

他の各建物が特定防火対象物かは、下の記事に詳しくはのっています。

そのほかに

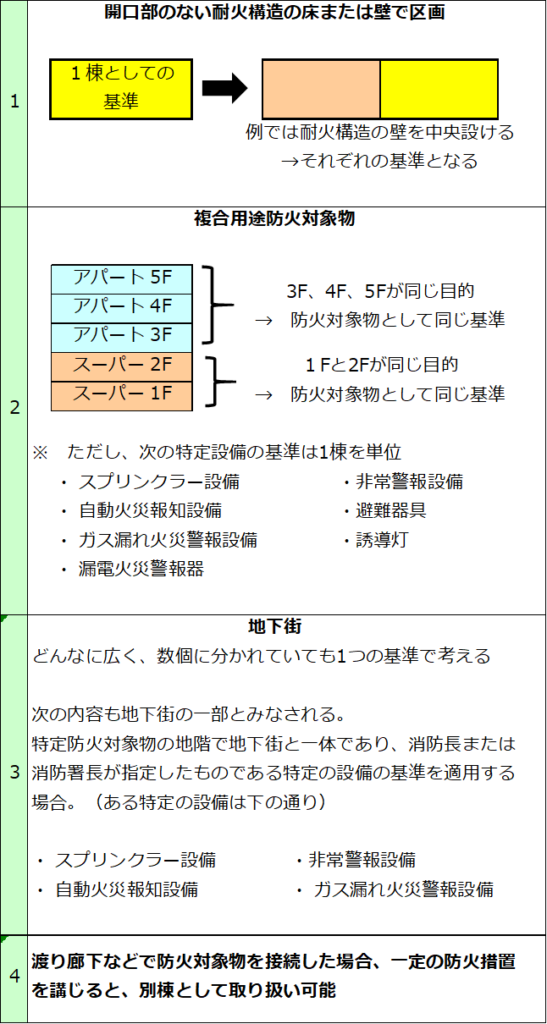

設置および維持の技術上の基準

①設置単位:棟単位が基準

例外アリ!次の表のとおりです。

②附加条例(法第17条第2項)

- 国と定めた基準とは別!つまり地方特有(気候・風土など)を加味した基準として、市町村条例で定めます。

市町村条例で地方特有の基準強化が決まるんだね!!

都道府県じゃ~ないんだね!!

北海道で考えればわかりやすいかも!!

室蘭と札幌では雪の降る量や気温が大きく違うから北海道で条例を考えるとどっちかがうまく適用できない可能性があるね!!

③既存の防火対象物に対する基準法令の適用除外(法第17条の2)

防火対象物が作られたあとに新しく(変更された)法律ができた場合、その新しい(変更された)法律にさかのぼって(=そ及して)適用するかどうかの規定。

新しい(変更された)法律は、「現行の基準法令」と呼ぶ

昔(変更前)法律は、「従前の基準法令」と呼ぶ

④用途変更の場合における基準法令の適用除外

- ③と基本は同じで、「原則変更前の基準に適合」でよい。

- 一方で、現行の基準法令に合わせる場合の条件もあります。

- 変更後の用途が特定防火対象物となる場合

- 用途変更前と変更後、両者の基準に違反している場合

- 用途変更後の基準法令に適合する場合

- 用途を変更後に③の例外の3の工事を行った場合

- 用途を変更後に③の例外の4の工事を行った場合

改築が、1/2以上

修繕が、1/2を超える

少し違うね!!

ただ、今の法律を適用する必要があるのは、新築に近いほどの大規模工事をする必要がある場合だね!!

消防用設備を今の法律に合わせる必要がでてくるのは、「比較的に簡単に変えられる設備」の場合だね!

スプリンクラーなどは、交換が大変だから違反してなければ旧法律のままでいいんだね!!

消防長や消防署長は、消防用設備等が技術上の基準に従って設置され、維持されていないと認めた場合、防火対象物の関係者で権限(≒権原「試験の書き方らしい」)を有するものに対して是正を命じることができ、時には罰則もあります。

まとめ

- 消防用設備などの種類を覚えること。

- 防火対象物の関係者は、消防用設備等または特殊消防用設備等についての点検結果を定期的に消防長などに報告する義務がある。

- 特定防火対処物は常に新しい基準法令に適合させる必要がある。

法律用語で無理やり難しく記載してい部分あるので、そこは改めて参考書・問題集で保管していただければと思います。

試験受験の上ではマークシートなので、こうった感じで覚えればいけるかな~といった感じで記載しています。