- 板金の教育資料がほしい!

- 実際の現場で使える知識を学びたい!

- 板金材料について知りたい!

- 照明設計の板金材料はどれをよく使うの?

長年、筐体設計(照明設計)をしながら、後輩の育成をしていると様々な問題にぶち当たります。特に板金設計は筐体設計の基本となります。インターネットや書籍で色々と勉強しますが、使える知識もあれば、使えない知識があります。

日々の仕事に追われているので、できれば短期間で使える知識を学びたいと誰もが考えるはずです。

この記事では、照明器具の筐体設計初心者向けに板金設計の基本となる板金材料について、現場で使える知識を解説します。この記事を読んで理解することで先輩の教えてくれる内容がスムーズにわかるはずです。さらに実際に上司に板金材料を選んだ理由を聞かれても的を得た回答ができるようになります。

実際に筐体の板金設計する場合に使う材料は限られています。すべて覚える必要はありません。設計を行う上で必要な知識のみまずは覚えて、ドンドン自分の手で設計してみてください。

初心者向け板金材料の概要

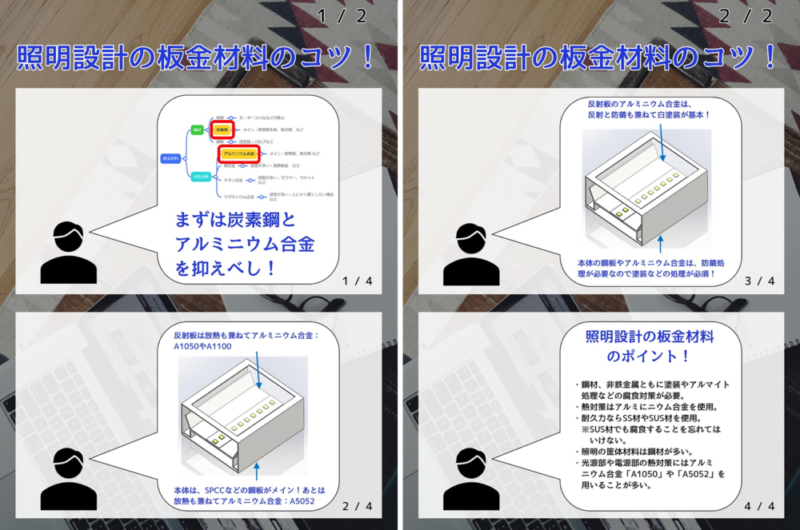

板金材料は、「鋼材」と「非鉄材料」に分類されます。

- 鋼材

- 純鉄や炭素鋼といった主成分とした材料。

- 非鉄材料

- 鉄を主成分としていな非鉄金属材料。

例としてはアルミニウム合金。

各メーカーで詳細な考え方は異なりますが、まずは新米筐体設計者が覚えるべき晩期材料については、おおよそ共通事項があります。まずは共通する板金材料知識を覚えましょう!

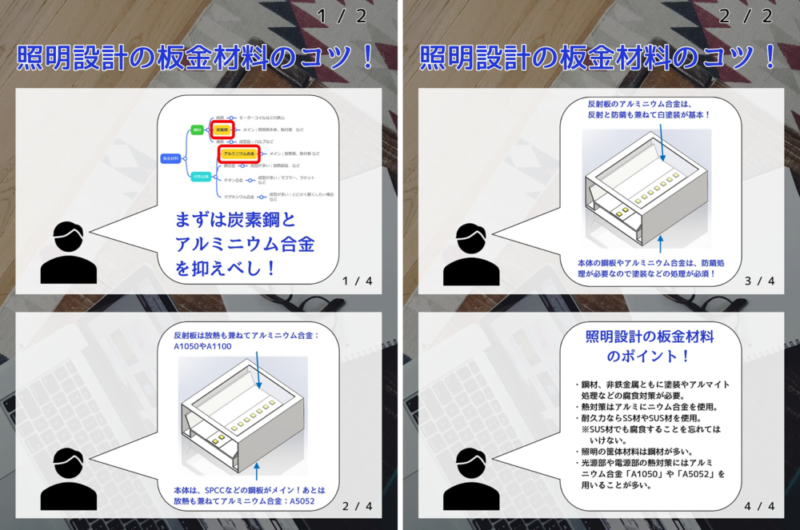

ポイント

- 鋼材、非鉄金属ともに塗装やアルマイト処理などの腐食対策が必要。

- 熱対策であれば、アルミにニウム合金を使用。

- 耐久力が必要ならSS材やSUS材を使用。

- SUS材でも腐食することを忘れてはいけない。

- 世の中に出回っている板厚には制限があるので、コスト増にならないように規定板厚を使うこと。

「鋼材」は板金材料の基本

一般的に鉄と呼んでいる金属です。この鉄に炭素の量を調整することで様々な性質の鋼材を作り出すことが出来ます。

- 炭素0.02%以下

- 純鉄と呼ばれる。

- 炭素0.02%~2.1%

- 鋼と呼ばれる。

ここが鋼材のメインとなる。 - 炭素2.1%~6.6%

- 鋳鉄と呼ばれる。

成型品がメインとなる。(板金材料なのでココは扱わない)

SS材(Steel Structureの略:一般構造用圧延鋼材)

- 鋼材の中で最も汎用的に使われている。

- 構造用の鋼材である。

- まずはSS400を覚えておく必要がある。

- JIS規格としては「JIS G 3101」となる。

- 特徴は、「安価、加工性が良い、溶接に優れる、車両・船舶・建築物など幅広く使われている」のが特徴である。

- SSの後にくる数字は強度を示す(例:SS400の場合、400MPaの引張強度を持つ)。

- サビなどが発生がするので、素地のままでは使用できない。防錆処理が必要。

照明用ポールなどではよく使われる材質です。

SM材 (Steel Marineの略:溶接構造用圧延鋼材)

- 船舶用の鋼材として溶接性を確実に保証するために開発された材料。

- SS材と比べてリンと硫黄比率が少ないので溶接性に優れている。

- まずはSM400Aを覚えておく必要がある。

- JIS規格としては「JIS G 3106」となる。

- 末尾のAは「耐候性に強い」、BやCは「衝撃に強い」ことを示す。

- SMの後にくる数字は強度を示す(例:SM400Aの場合、400MPaの引張強度を持つ)。

SK材(Steel Structureの略:一般構造用圧延鋼材)

- 0.6~1.5%の炭素を含んだ炭素鋼。

- 焼入れ焼き戻しを行うことで機械的性能が向上。焼き入れをすることでもろさが生じるが、焼き戻しをすることで粘り強い材料となる。

- 工具全般の材料として用いられる。

焼き入れは、金属材料を高温に加熱して急冷やすことで硬度させる技術です。逆に焼き戻しは、焼き入れされた金属材料をもう一度加熱して冷やすことで、硬さを下げる処理です。焼き戻しをすることで、硬さを下げることで粘り気をたす作業になるので、「焼き入れ」と「焼き戻し」はセットの処理です。

SC材(Steel Carbonの略:機械構造用炭素鋼鋼材)

- SS材より高級な材料。

- SとCの間には、S45Cのように数字が入り、45は炭素0.45%含まれていることを示す。

- 回転軸、歯車、ボルトなどに使用。

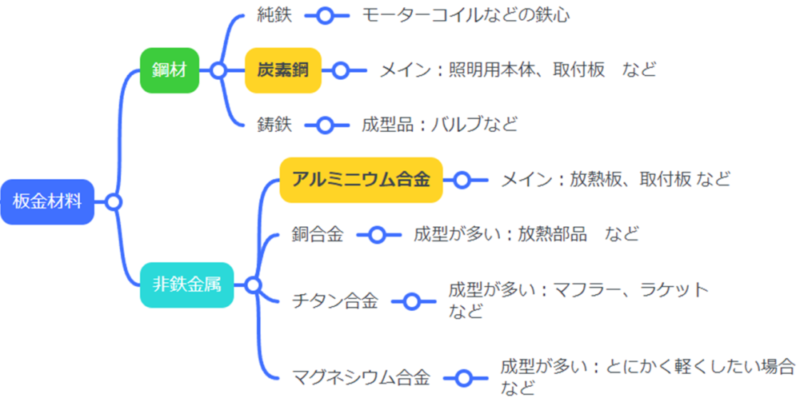

SPCC(Steel Plate Cold Commercialの略:冷間圧延鋼板)

- J1S G 3141「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定される。

- 熱間圧延軟鋼板を常温で冷やして作られる。

- 曲げ加工、プレス加工、深絞り加工までできる。

- 自動車、家譏品等使用。

- 素地のままでは使用できないので、防銷処理が必要。

- 引張強度は一律270MPa以上とざっくり。

- 厚みは、「t0.6mm、t0.8mm、t1.0mm、t1.2mm、t1.6mm、t2.3mm、t3.2mm」。

構造用ではないので、あまり応力がかかるところでは使えません。照明器具の内部の部品取り付けなどによく使われています。

SGCC(Steel Galvanized Cold Commercialの略:溶融亜鉛めっき鋼板)

- J1S G 3302「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」に規定される。

- 溶融亜鉛メッキ鋼板のうち、冷延鋼板材料。

- 亜鉛付着量が40〜120g/m2程度と少ないため、長期問の屋外使用には適さない。

- 切断部分は亜鉛が付着していないので、防錆処理が必要。

- 原則、溶接ができない。

- 引張強度は一律270MPa以上とざっくり。

- 厚みは、「t0.6mm、t0.8mm、t1.0mm、t1.2mm、t1.6mm、t2.3mm、t3.2mm」。

SPHC (Steel Plate Hot Commercialの略:熱間圧延軟鋼板)

- JISG3131「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」に規定される。

- 引張強度は一律270MPa以上とざっくり。

- 強度が求められるような用途には向かない。

- 素地のままでは使用できないので、 防錡処理が必要。

- 厚みは、「t1.2mm、t1.6mm、t2.3mm、t3.2mm、t4.5mm、t6.0mm、t9.0mm」。1.2mm未満は基本はSPCCを使うことになる。

強度を必要とする用途ではSS400を使用してください。板厚が必要で、強度はそこそこで良い場合は価格は手ごろなSPHCを使ってください。

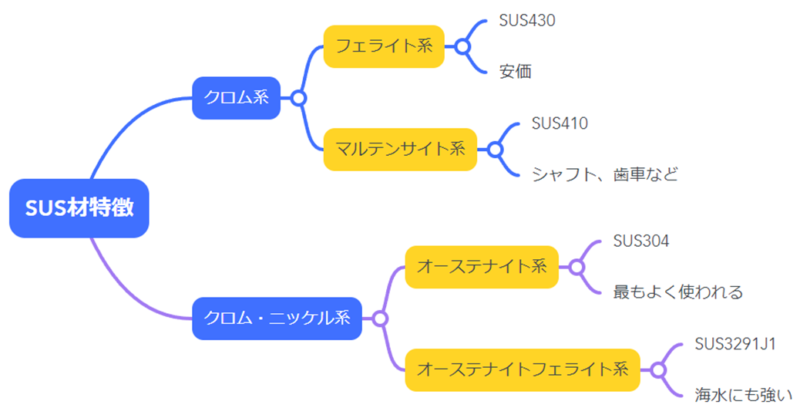

SUS材(Steel special Use Stainlessが略称:ステンレス鋼)

- 鉄にクロムを多量に加えることで、表面に厚さ数ナノメートルの薄いクロムの酸化被膜を形成し、サビなどの腐食から守る。クロムが12%以上でほぼ腐食がなくなる。

- 皮膜は、傷などによって破壊されても、内部のクロムによって自己修復される(不動態皮膜)。

- バルブやポンプ、鉄道卓両などで使用。

- ステンレス鋼は、クロムを含 む「クロム系」、クロムとニッケルを含む「クロム、ニッケル系」に大別。

- 曲げ加工や溶接などで組成が変わることにより磁性を帯びたり、加工部位がサビやすくなる。

- 海水などで赤鲭が発生。

- 応力集中部により、応力腐食割れの恐れアリ。

- 放熱性が悪く、熱を閉じ込める。

- 引張強度は520MPa以上。

SUS材はまずはSUS304を覚えよう!そして、SUS材も状況によってはサビることを覚えておこう!

SUS304

クロムが18%、ニッケルが8%以上。さびにくく耐食性・耐熱性に優れている。ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されている(食器や調理器具、建築用資材などの用途)。

照明の筐体設計では、最近ではSUS304が一般的に使われている。また、SPCCやSPHCを使い、防錆として塗装することが多い。SS材は照明用ポールに使用する方が引張強度などがわかっているので、計算しやすい。

非鉄材料の代表は「アルミニウム合金」

アルミニウム合金(以下、アルミ合金)が非鉄金属材料の代表です。アルミ合金以外に銅合金などもあります。

アルミ合金の材料記号は次の通りです。

- 頭文字は「A」。

- 1000番~7000番までの数字がつく。

- 板材として用いられることが多には1000番~5000番程度。

アルミ合金は、耐食性がよく、熱伝導率が高いです。一方で強度は弱いです。

| 項目 | 合金系 | 特徴 | 使用例 | サイズ (板厚)mm | 引張強さ (N/mm2) | 降伏点 (N/mm2) | 比重 | 熱伝導率 (W/(m・K)) | 縦弾性係数 (kN/mm2) | 横弾性係数 (kN/mm2) | 線膨張係数 (×10-6/℃) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A1050 | 純アルミニウム 99.5%以上 | 耐食性、加工性、溶接性・熱伝導に優れる | 反射板、照明器具、電線等の導電材 など | 0.2-50 | 75 | 25 | 2.7 | 225 | 70 | 25 | 23.1 |

| A1100 | 純アルミニウム 99%以上 | 耐食性、加工性、溶接性・熱伝導に優れる | 反射板、照明器具、電線等の導電材 など | 0.2-50 | 95 | 45 | 2.7 | 222 | 70 | 25 | 23.1 |

| A2017 | Al-Cu-Mg系合金 ジュラルミン | 高強度 | リベット類、航空宇宙機器、油圧部品 など | 1-100 | 426 | 125 | 2.7 | 135 | 70 | 25 | 23.4 |

| A3003 | Al-Mn系合金 | 耐食性、加工性、強度も多少向上 | 空き缶、容器 など | 0.3-100 | 125 | 110 | 2.7 | 150 | 70 | 25 | 23.2 |

| A5052 | Al-Mg系合金 | 耐食性、加工性、溶接性に優れる、コストも比較的安価、 | 車両、圧力容器 など | 0.3-100 | 230 | 195 | 2.7 | 135 | 70 | 25 | 23.1 |

※代表特性です(メーカーによって多少変わる場合があります。)

光源部(LED)や電源部の放熱のために使う場合は「A1050」、強度を保ちつつ放熱もある程度したい場合は「A5052」の使用をまずは検討してください。

初心者向け板金材料で役立つQ&A3選

Q1.構造物に取り付ける場合、材料はSS材をまずは考えればよろしいでしょうか?

A1.回答

構造物に取り付ける場合は、強度が必要なのでSS材の選定をまず考えることで問題ありません。コストの関係からSS400がまずはおすすめです。

Q2.放熱材にはアルミニウム合金A1100かA5052のどちらを使用すればよろしいでしょうか?

A2.回答

放熱だけを考えるのであれば、A1100で問題ありません。ただし、ある程度強度がほしかったり、コストの面を考えるとA5052の方が良いです。

Q3.腐食防止方法の基本的な方法は何でしょうか?

A3.回答

基本は、下記の通りです。

- 塗装

- アルマイト処理

- メッキ

基本的な内容ばかりだから、ここのQ&Aは確実に理解しましょう!

最後:筐体設計の最も基本である板金材料について理解しよう!

ポイント

- 鋼材、非鉄金属ともに塗装やアルマイト処理などの腐食対策が必要。

- 熱対策であれば、アルミにニウム合金を使用。

- 耐久力が必要ならSS材やSUS材を使用。

- SUS材でも腐食することを忘れてはいけない。

- 世の中に出回っている板厚には制限があるので、コスト増にならないように規定板厚を使うこと。

- 照明の筐体材料は鋼材が多い。

- 光源部や電源部の熱対策にはアルミニウム合金「A1050」や「A5052」を用いることが多い。

すべての材料を覚える必要はありません。よく使われている材料の特性、引張強度、板厚、腐食対策をまず覚えていれば、材料については会議や話し合いに十分についていくことができます。

(たっちん)