乙7に関する消防関係法令について掲載していきます。

乙7に関する消防関係法令、どんなに色々な資格を持っていてても乙7に関する消防法令だけは回答していく必要があるので、元気なうちに書いておこうと思ってます。

ここでのポイント

- 乙7に関する消防関係法令の基本知識がわかる。

- 基本問題を解くことができる。

その前に、受験資格、問題数・免除などがわからない場合は、こちらの記事を読んでください。戦略を立てるときに重要ですので。

乙7消防関係法令の重要事項について

問題1:漏電火災警報器の設置義務

漏電火災警報器の設置義務が生じる延べ面積はどれ(延べ面積を基準)?

- 小学校 延べ面積400m2

- 映画館 延べ面積250m2

- 図書館 延べ面積400m2

- 病院・診療所 延べ面積300m2

解説1

解説の前に「漏電火災警報器」 について書いておきます。

そもそも「漏電」とは、絶縁不良などによって電流が本当は通るべき回路から漏れて大地に流れてしまう現象です。なので、電気回路としては流れてはいけないところに流れているということです。

漏電火災警報器の定義

漏電火災警報器としての定義を一応書いておくと、「電圧600V以下の警戒電路の漏洩電流を検出し、防火対象物の関係者に報知する設備であって、変流器および受信機で構成されたものをいう」となっています。

要は、漏電を検知して警報する器具です。

では、ここから解答・解説です。

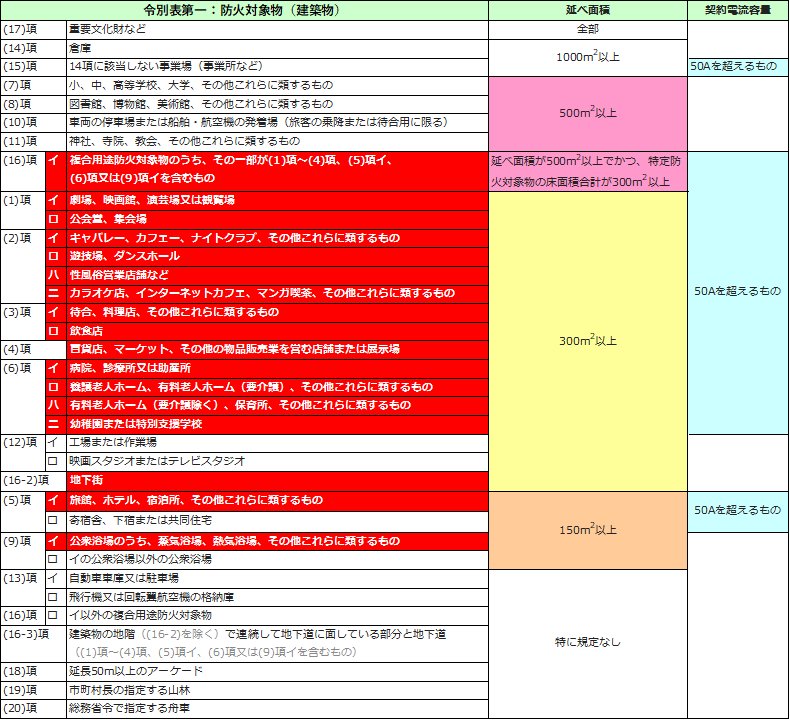

見てると、延べ面積は150m2以上、300m2以上、500m2以上、1000m2以上しか数字がない。

また、契約電流容量は、50Aを超える!しかありません。

あとはどう覚えるか?です。特定防火対象物はまずは覚える必要があるが、問題集などを見ていると、映画・ナイトクラブ・病院・飲食(料理店)・百貨店・老人ホームは関係はよく目にします。あとは、地下が圧倒的に多い。これらすべて延べ面積は300m2以上ばかりです。

他の特定防火対象物として、「旅館、ホテル、宿泊所」と「公衆浴場」が150m2以上、「複合用途防火対象物」が延べ面積500m2以上で特定防火対象物の床面積が300m2以上とで有りとなります。

特定防火対象物は、「デパートなど色んな人が出入りする施設」のことをといって、火災が発生したときに、多くの人命の危険がさらされる恐れがある場所のことだよ。

ちなみに漏電火災警報器の構造・機能はココを読むと詳細がわかるよ。

令別表第一

(赤背景に白字は、特定防火対象物である)

契約電流容量とは、電気事業者(電力会社)と防火対象物の関係者が契約した電流容量をいいます。

定額電灯契約、従量電灯契約、深夜電力契約などといった種別があります。

上記から、解答は、「4」となります。

1の小学校は、延べ面積400m2 ではなく、500m2である。

2の映画館は、延べ面積250m2ではなく、300m2である。

3の図書館は、延べ面積400m2ではなく、500m2である。

4の病院・診療所は延べ面積300m2で合っているので正しい。

続いての問題はこれ!

問題2:漏電火災警報器の構造

漏電火災警報器を設置しないといけない構造はどれ?

- 準不燃材料以外の材料で作られた建物に、鉄網張りの壁を有するもの。

- 準不燃材料で作られた建物に、鉄網入りの壁を有するもの。

- はり・屋根が準不燃材料以外の材料で作られた建物に、鉄網入りの壁を有するもの。

- 準不燃材料以外の材料で作られた建物に、鉄網入りの壁を有するもの。

解説2

漏電火災警報器の設置は、建築の構造に関係がなく、壁・床・天井が次の条件がそろった場合、構造の設置要件が発生します。

- 天井・屋根、もしくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井。

- 根太、もしくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床。

- 間柱、もしくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁。

(出典:消防設備基準)

簡単にいうと壁・床・天井のいずれかで、準不燃材料でない材料(木材など)で作って、なおかつ鉄網入りであれば設置しないといけないということです。

鉄網は、ラスって呼ばれるよ。

ワイヤラスとメタルラスっていうのがあって、普通はラス・モルタルが使われるんだけど、これは鉄網の上にモルタル(砂とセメントを混ぜたもの)を塗ったものをいうらしいよ。

ここから、解答は、「4」となります。

- 1は、準不燃材料以外の材料で作られた建物に、鉄網張りではなくて、鉄網入りの壁を有するもの となれば正しくなるので、不正解。

- 2は、「準不燃材料で作られた建物に、鉄網入りの壁を有するもの」と記載されているが、準不燃材料建物なので、そもそも不要となる。

- 3は、はり・屋根が準不燃材料以外の材料で作られた建物に、鉄網入りの壁を有するものとかかれているが、「はり、屋根は含まれない」ので、対象外となる。

- 4は、「準不燃材料以外の材料で作られた建物に、鉄網入りの壁を有するもの」となり正しい。

問題3:変流器

次の( )に文言を入れなさい。

変流器は、警戒電路の( A )以上の電流値を有するものを設けること。( B )種接地線に設けるものは、当該接地線に流れることが予想される電流値以上の電流値を有するものを設けること。

解説3

変流器は警戒電路の定格電流以上の電流値を有するものを設ける必要があります。

ただし、B種接地線に設けるものは、当該接地線に流れることが予想される電流値以上の電流値を有するものを設けてよいことになっています。

ちなみに、警戒電路の定格電流とは、警戒電路における負荷をすべて使用したときにの最大負荷電流のことです。

以上から、解答は、「A:定格電流」、「B:B種」となります。

他に、変流器は、建物に電気を供給する屋外電路、またはB種接地線で、点検が容易な位置に堅固に取り付ける必要があります。

ただ、建物の構造上、屋外電路に設置ができない場合は、電路の引込み口に近接した屋内の電路に堅固に取り付けてもよいとなっています。

問題はこれで解答できるけどもっと詳しく変流器を知りたい場合は、こちらも読んでね。

漏電火災警報器の設置原則

そもそもの漏電火災警報器の設置の原則は、令第22条の防火対象物(つまりこれから上表のことです)の電路の引込口配線、またはB種接地線で点検が容易なところに設置すること!となっています。

そして、基本は1つの建物に1つ、漏電火災警報器が必要となっているが、これにも例外はあります。

- 建物が同一敷地内、かつ管理が全て同一者の場合

- 電路の引込口配線が連接である場合

- 引込線の接続点以降の配線が需要家財産(電気などの供給を受ける者のことで、要は消費者・コンシューマーのこと)であること

こういった場合は、建物が「A棟・B棟・C棟」など2つ以上あっても漏電火災警報器は1個で良いことになっています。

問題4:漏電火災警報器が設置できないところ

- 可燃性蒸気、または粉じんが滞留するところ。

- 振動が激しく機械的損傷を受ける恐れがあるところ。

- 低湿度のところ。

- 高調波発生回路が生じるところ。

解説4

漏電火災警報器の設置は、契約電流容量によっても変わってくると書いてきましたが、同一建物で同一契約種別の電力が2以上の場合は、最大契約電流は合計値で考えることとなっています。

なので、Aさんでは従量契約料が、20AでもBさんところ20A、Cさんのところでも20Aであれば、これが同じマンション内であれば、当然同じ契約内容になるので、合計の契約電流は60Aとなり、漏電火災警報器の基準である50Aを超えるので、設置義務が発生する!ということになります。

逆に漏電火災警報器の設置をさける場所としては、次の通りです。

- 火薬類を製造し、貯蔵または取り扱う場所(可燃性蒸気・粉じんが滞留するところも!)

- 漏電火災警報器と連動して電流遮断を行う装置、「遮断機構を有する漏電火災警報器」が必要で、安全な場所に置く必要がある

- 振動が激しく機械的損傷を受けるおそれのあるところ

- 大電流回路・高調波発生回路などにより影響を受けるおそれがあるところ

- 湿度が高いところや温度変化が激しいところ

- 腐食性ガス、蒸気などが発生おそれがあるところ

上記のようなところに万が一つける場合は、漏電火災警報器と連動して「電流の遮断を行う装置」を

危険な場所以外の安全な場所に設ける必要があります。

要は、正しい防護措置を行うように!ということです。

以上から、回答は、低湿度では高湿度が正しいので「3」となります。

その他に

検出漏洩電流

また、検出漏洩電流設定値というものがあり、誤報が発生しないように建物の警戒電路の状態に対応する適正な値にするようにしていて、普通は、「100~400mA」です。

ただし、B種接地線に設置する場合は、「400~800mA」でよいことになっています。

検出漏洩電流値を決めるには、次のことを考えてください。

- 警戒電路の負荷の使用場所

- 警戒電路の対地充電電流

- これが必要な理由は、漏電火災警報器が地絡と間違えるからです。なお、「警戒電路の負荷の起動装置の種類」などは考えなくてよいです。

- 警戒電路の負荷の種類および使用方法

音響装置

音響装置の設置は次のとおりだよ!

- 防災センターなど常に人がいるとこに付けないといけないよ。

- 音圧および音色は、他の警報音または騒音と明らかに区別してききれないとダメだよ。

音響装置も設けることになっており、音響装置は防災センターなど(守衛室や管理室)に設けることになっています。

このときの音圧・音色は他の警報音、または騒音と明らかに区別できるようにしておかなければなりません。

配線の施工法

- 電線の強さ:20%以上減少させてはいけません。

- 接続はスリーブ、ワイヤーコネクタ、はんだとし、十分に絶縁被覆する必要があります。。

- 接続点の電気抵抗を増加させてはいけません。

- 接地工事は、漏電している電気製品に人が触れて、人に電気が流れて損傷しないようにするためです。A、B、C、D種の工事方法があり、D種のみ100Ωと決まっています。

- 壁を貫通させる場合、配管などで保護する必要があります。

- 高周波による誘電障害を防止させる必要があります。

- 誘電防止用コンデンサを受信機の接続端子および操作電源端子に入れる必要があります。

- 変流器の2次側配線は、次のように設置する必要があります。

- シールドケーブルで接地

- 鉄鋼・鉄板・鉄製パイプなどを用いて磁気的に遮蔽

- 配線相互を密着

- 配線こう長をできるだけ短くする

- 大電流回路からできる限り離す

まとめ

●問題分は4問だけでした(実際も乙7の法令は4問でる!)が、次のことがポイントです。

- 漏電火災警報器の設置基準は、延べ面積と契約電流値量によって決まる。

- 構造上の条件は、準不燃材料以外の材料(木材)を使った鉄網入りの天井・壁・床を有していること。

以上で乙7消防関係法令を終わります。参考になれば幸いです。また試験が終了した段階で問題をアップデートできればと思っています。

法律用語で無理やり難しく記載してい部分あるので、そこは改めて参考書・問題集で保管していただければと思います。試験受験の上ではマークシートなので、こうった感じで覚えればいけるかな~といった感じで記載しています。そこは、自己責任でお願いします。