今回は、共通部分の消防関係法令の「消防設備士制度」と「検定制度」についてです。

今回の「消防設備士制度」と「検定制度」はあまり頻繁には試験はでない可能性があります。

頻出といえばやっぱり「消防設備等に関する規定」!!参考書・問題集でもしっかり記載されているし、問題数も多い。

消防設備等に関する規定はすでにココにまとまっているよ!!

あまり頻出ではないみたいだけど、試験にでないとはいえません。

さっそく問題です。

消防設備士制度

問題1

- 乙種第4類の消防設備士は、自動火災報知設備の設置工事ができる。

- 甲種第1類の消防設備士は、スプリンクラー設備の設置工事ができる。

- 乙種第7類の消防設備士は、金属製避難はしごの整備ができる。

- 甲種第3類の消防設備士は、泡消火設備の整備ができる。

解答1と解説1

1の乙種第4類の消防設備士は、自動火災報知設備についてはあっているが、設置工事ができない。整備のみである。

2は正しい。ほかに屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、水噴霧消火設備も対象となる。

3の乙種第7類の消防設備士は、漏電火災警報器の整備ができるので間違い。

4の甲種第3類の消防設備士は、工事も整備もできるが、泡消火設備は専門ではない。第3類は、ハロゲン消火設備、粉末消火設備、不活性ガス消火設備が専門である。ちなみに泡消火設備は、第2類である。

以上から、解答は「2」となる。

問題に対しての解説は次の項目で説明しています。

消防用設備等または特殊消防用設備等の工事・整備は消防設備士でないとできません。

ただし、軽微な整備(総務省令でさだめるもの)、電源・水源・配管部分・任意に設置した消防用設備等は除くとされています。

あとは、次の表の設備も除かれます。

それぞれの種類は次の通りです。

| 項目 | 甲種 | 乙種 | 消防用設備等の種類 |

|---|---|---|---|

| 特類 | 特殊消防用設備等 | ||

| 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、 パッケージ型消火設備(/型自動消火設備) | ||

| 第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備(/型自動消火設備) | ||

| 第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、 パッケージ型消火設備(/型自動消火設備) | ||

| 第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 | ||

| 第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | ||

| 第6類 | 消火器 | ||

| 第7類 | 漏電火災警報器 |

検定制度・消防設備士の免状の交付は下の記事におおむね書いています。

あと書いていないのが、まずは免状の不交付についてです。

これは、どういう人かというと、

- 消防設備士免状の返納を言われた日から1年を経過しない人

- 消防法令に違反して罰金以上の重い刑になった人で、執行が終わり、または執行を受ける必要がなくった日から計算して2年を経過していない人

消防設備士が違反した場合、免状返納は都道府県知事が命じることができます。

消防設備士には講習の受講義務があります。

免状の交付を受けた日以降で、最初の4/1から2年以内に講習の受講をする必要があります。

また、もう一個が講習を受けた日以降で、最初の4/1から5年以内に講習を受講する必要があります。

また、規定された期間内に受講しないと、免状の返納命令がある場合があるので、気を付けてね。でも自動で失効するわけではないよ。

この免状は、電気工事士でも一緒ですが、業務で使う場合は、免状を携帯しておく必要があります。

ここで確認!!消防設備士の義務は次の4つです!

- 免状の携帯義務

- 講習の受講義務

- 工事設備対象設備等の着工届出義務

- 免状の書換申請義務

ちなみに着工関係は、ここ見るといいよ!

ここまでが、消防設備士制度です。

検定制度

問題2

- 日本消防検定協会は、型式承認が失効したときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

- 型式承認に係る申請がなされた場合、その承認を行う者は消防庁長官である。

- 検定対象機械器具等の材質や成分および性能等は、総務省令で定める技術上の規格により定める。

- 外国から輸入された検定対象器具等は、型式承認および型式適合検査なしで販売することができる

解答と解説

- 1は、日本消防検定協会ではなく、総務大臣となれば、正しい。よって「総務大臣は、型式承認が失効したときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。」となります。

- 2は、型式承認に係る申請がなされた場合、その承認を行う者は消防庁長官ではなく総務大臣です。

- 3は、正しい。「検定対象機械器具等の材質や成分および性能等は、総務省令で定める技術上の規格により定める。」となります。

- 4は、外国から輸入された検定対象器具等は、型式承認および型式適合検査を行い、「承認・適合」されないと販売することができません。

よって、解答は、「3」となります。

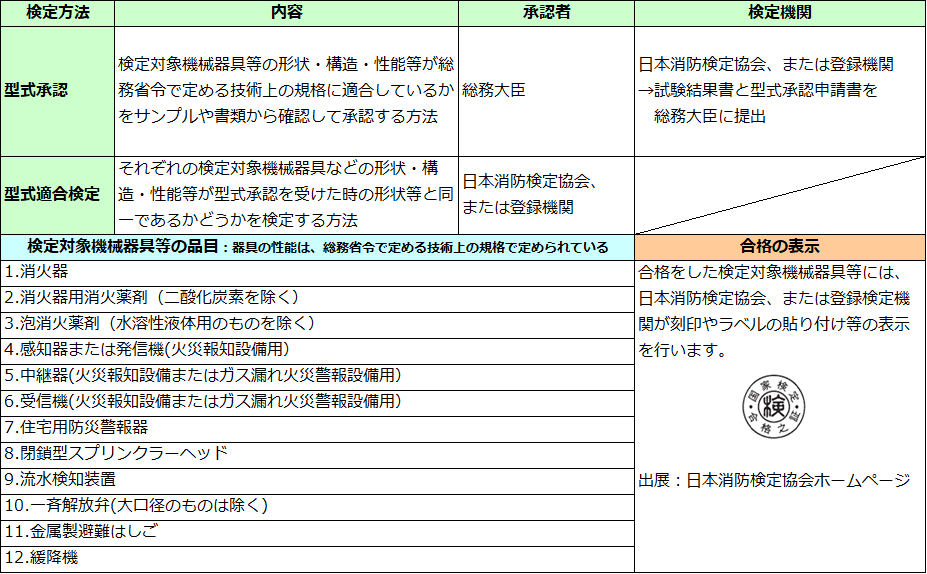

そもそも検定制度というのは、火災時に消防用機械器具等が確実にその機能を有しているかどうかを国が検定して保証している制度です。

これを型式適合検定といい、合格すればその表示がされています。

この表示がないと販売・陳列・設置などが禁止されています。

検定・品目の方法は、次の表のとおりです。

ちなみに型式承認の効力が失われた時、その型式承認に係る型式適合検定の効力も失われます。

以上で、検定制度です。

過去、試験でもでているみたいなので、しっかり押さえてください。

最後に消防設備士 乙7 のまとめ記事も載せておきます。