今回は、共通部分の消防関係法令の全般を記載したいと思っています。

いまさらかい!っていう言葉も飛んでいるような気がしますが。。。

書籍などで見かけるなかで、よく何回も見かけるところを先に記事にしたくてこういった形になっていましました。

共通の消防関係法令 基本編

さっそく問題!

問題1

- 建物の外壁に窓がない階のこと

- 避難上、または消火活動上有効な開口部のない階のこと

- 避難上、または煙の逃げ道上有効な開口部のない階のこと

- 消火活動上有効な活動ができない窓がある階のこと

解答と解説1

正解は「2」です。

無階窓は、「避難上、または消火活動上有効な開口部のない階のこと」をいいます。

無階窓と聞くと、すぐにイメージするのが、1の「建物の外壁に窓がない階のこと」だけど、意味が違うから気をつけてください。

床面積に対する開口部の割合は、10階と11階を境に考え方が異なります。

11階以上は、直径 50cm以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の 30 分の1を超える階(以下「普通階」という。)であることが、必要な開口部です。

10階以下は、11階以上のときの大きさの開口部に、直径1m以上の円が内接することができる開口部、またはその幅及び高さがそれぞれ 0.75m以上及び 1.2m以上の開口部(以下「大型開口部」という。)を2以上有している階であることが、必要な開口部です。

用語の説明が中心ばかりだけど、勉強していきます。

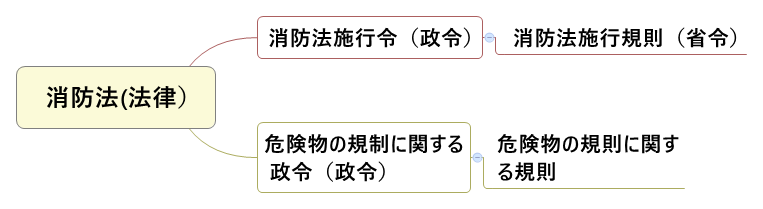

法令関係

まずは、法令関係。消防設備士の法令はこんな感じになってます。

用語全般

- 防火対象物とは、山林または舟車(船舶や車両のこと)船きょ(ドックのこと)もしくはふ頭に繁留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属するものである。

- 消防対象物とは、山林または舟車(船舶や車両のこと)船きょ(ドックのこと)もしくはふ頭に繁留された船舶、建築物その他の工作物または物件である。

- 特定防火対象物とは、デパートや劇場など不特定多数の人が出入りする防火対象物のことです。火災が発生したときにより危険の規模が大きいものをいいます。

- 複合用途防火対象物とは、防火対象物の建物のうち、異なる2以上の用途を含む防火対象物をいいます。例えば、1F~2Fがマーケットで3F~5Fが共同住宅といた雑居ビルです。

- 高層建築物とは、高さ31mを超える建物のことです。

- 特殊消防用設備等とは、通常用いられる消防用設備等に代えて同等以上の性能を有する新しい技術を用いた特殊な消防用設備等のことをいいます。

消防の機関

消防の機関は次の通りです。

| No | 機関 | 機関長 | 機関構成員 |

|---|---|---|---|

| 1 | 消防本部 (消防署を統括する機関) | 消防長 | 消防吏員(りいん)/消防職員 |

| 2 | 消防署 | 消防署長 | 消防吏員(りいん)/消防職員 |

| 3 | 消防団 | 消防団長 | 消防団員 |

消防本部・消防署は一定規模以上の市町村には必ずあり、消防団は消防本部と消防署がない市町村に設置されます。

消防長、消防署長、消防吏員および消防本部を置かない市町村長は、色々な命令を発することができます。

それが下の2つです。

- 屋外における危険行為(焚火禁止、危険物除去)や消防活動に妨げ行為の除去

- 火災予防指導などの立入り検査。

- 検査する人は、消防職員・消防団員です。

- 時間の制限はなく、事前通告も不要です。

- 証票は関係者の請求があった場合のみ提示します。

消防団は、一般市民(非常勤の特別職地方公務員)から構成されるよ!

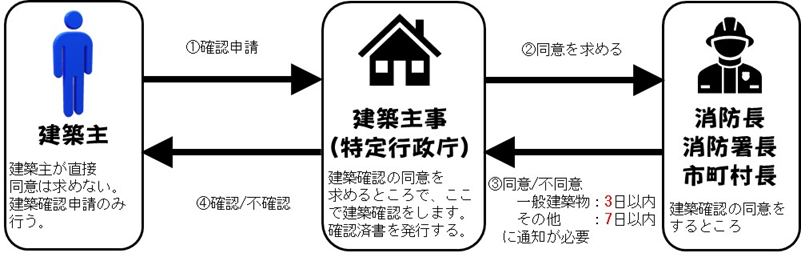

建物の工事に着手しようとした場合、その計画が適法どうかのいろいろなチェックをする必要があり、それを建築確認申請と呼ばれています。

要は、建築設計図をみて、建築基準法にしっかり合っているかどうかを確認するということです。問題なければ、次の工程に移れるということですね。

基本はこの建築確認申請が必要みたいですが、例外で不要でもよいというものがあるみたいです。試験にそこまで不要ですが、こちらです。

- 都市計画区域外、準都市計画区域外、準景観地区外、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域外の地域で、以下のいずれにも当てはまらない建築物[=法6条4号建築物]

- 建築基準法 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの[=法6条1号建築物]

- 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの[=法6条2号建築物]

- 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの[=法6条2号建築物]

- 法6条4号建築物の大規模な修繕・模様替え

- 防火地域、準防火地域外において、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合

出典:確認申請ナビ

ただし、この建築確認申請ですがいつでもすぐにできないようになってるみたいです。建築確認申請する場合、「消防の同意」が必要となります。簡単な流れはこちらです。

防炎規制

防火規制というのは、カーテンなど延焼の媒体となるおそれがあるものに対する規制です。これらのものには、一定の防炎性能が必要となります。

- 防炎防火対象物

- 特定防火対象物

- 高さ31mを超える建築物

- 工事中の建物やその他の工作物

- テレビスタジオ、映画スタジオ

- 防炎対象物

- カーテン

- 布製のブラインド

- 暗幕

- じゅうたん

- 展示用の合板

- どん帳、そのた舞台用の幕

- 舞台用大道具

- 工事用シート

危険物施設

- 指定数量とは、危険物の品名ごとに定められている法規制を受ける数量のことです。この指定数量を10倍以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う危険物製造所等(移動タンク貯蔵所除く)には次のような警報設備が1種類以上必要です。

- 自動火災報知設備

- 拡声装置

- 非常ベル装置

- 消防機関へ通報できる電話

- 警鐘

- 製造所等とは、製造所・貯蔵所・取扱所を総称したものです。設置(位置・構造・設備変更)する場合は、市町村長の許可が必要となります。

問題2

- 消防設備士の資格を保有していれば、実務経験がなくてもできる。

- 防火管理者の場合、必要される実務経験は1年以上でよい。

- 消防設備点検資格者の場合、3年以上の実務経験があり、かつ登録講習機関の行う講習を修了しなければならない。

- 管理権原者も、登録講習機関の行う講習を受講すれば点検を自らおこなうことができる。

解答と解説2

1の「消防設備士の資格を保有していれば、実務経験がなくてもできる」は間違い。防火管理者の場合、3年以上の実務経験があり、かつ登録講習機関の行う講習を修了しなければならない。

2は「1」と同様の内容であれば正解であるが、「1年以上」とまずなっているので不正解。

3は正解。そのまま覚えた方がよい。

4は管理権原者というだけでは、防火対象物点検者にはなれません。なので間違いです。

よって、解答は「3」となります。

防火管理者

防火対象物の管理については一定の決まりごとがあり、それに当てはまる場合は防火管理者を選任することになっています。また「管理権原者」(建物の管理権を持っている人)は、「防火管理者」を選任する責務を持ちます。

- 消防計画に基づく消火、通報、避難訓練の実施

- 火気の使用、取り扱いの監督

- 消防計画作成

- 消防機関への消防計画届け出

- 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・整備

- 防火管理上必要な業務:収容人員の整理など

その条件は、

- 令別表第1に掲げる防火対象物のうち、一定人数以上の収容人数(そこに勤務・居住する者)の場合

- 特定防火物・・・・・・30人以上

- 非特定防火対象物・・・50人以上

防火管理者を置く決まりは、人数です。

面積や消防用設備の設置とは関係ありません。

ただ、乙7は出ない可能はあるけど、「第6項(ロ)の老人ホーム・乳幼児の施設」などすぐに人を移動させることができないところは10人らしいです。

- 同じ施設内に防火対象物が2つ以上ある場合、つまり同じ敷地内に「管理権限(権原)を有するものが同一の防火対象物」が2つ以上あるときにはそれらを1つの防火対象物とみなして収容人員を合計します。

一方で、防火管理者が不要な防火対象物も存在します。

- 準地下街

- アーケード(50m以上)

- 山林(市町村長指定が必要)

- 舟車(総務省令で定めたもの)

これらが該当し、人数に関係なく防火管理者を置く必要がないです。

また管理権原者が複数いるようなテナントの場合、それぞれのテナントで防火管理者を選任します。

その場合、防火の指針がそれぞれで異なると困るので、統括防火管理者を選任する必要があります。

統括防火管理者の選任後は、消防長・消防署長・市町村長に届け出る必要があります。

なお、統括防火管理者は、各テナントごとにいる防火管理者に指示する権限があるが、全体についての「消防計画作成」や「計画に基づく避難訓練の実施」の業務をする必要があります。

- 高層建築物(高さ31mを超える建築物)。

- 避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの(要介護老人ホームなど)。

- 特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ収容人員が30人以上のもの(避難困難施設を除く)。

- 特定用途を含まない複合用途防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ収容人員が50人以上のもの。

- 地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの。

- 準地下街。

防火対象物の定期点検の制度があります。

一定の防火対象物については、「防火対象物点検資格者」が防火上の業務や消防設備等、火災予防上必要な事項をについて定期的に点検します。

そして、結果を「防火管理維持台帳」に記録・保管した上で、

消防長または消防署長・市町村長に報告する必要があります。

また、防火対象物点検資格者は、誰もがなれるものではないです。

一定の条件があり、一定の資格が必要であり、例えば、防火管理者・消防設備士・消防設備資格者の場合は3年以上の実務経験、そして登録講習機関の行う講習を修了(5年ごとに再講習が必要らしい)した人がなれるということです。

ほかにも資格がありますし、資格がなくても消防長・消防署長が認めた人であればなれます。

この消防設備士は、防火対象物点検資格者になるうえで、取得していれば一つ有利になる可能性があるということです。

ちなみに消防設備士の制度は次の記事にかいています。

また、防火対象物点検資格者が点検する防火対象物は、特定防火対象物(準地下街除く)で収容人員が300人以上、または特定1階段等防火対象物です。

点検・報告期間は、「1回/年」となっています。

なお、点検基準に適合していると、「点検済証」を交付されます。

特定1階段等防火対象物は、避難がしにくい地下階、または3階以上の階に特定用途部分があって、屋内階段が1つしかない建物のこと。

ようは、煙の経路と逃げ道経路が同じで危険なため、特別だということです。

報告期間は1年か3年がメインだから併せて覚えた方がいいかもです。

防火対象物の関係者が行う報告「特定防火対象物が1年に1回」で、「その他の防火対象物が3年に1回」である。

ちなみによく問われている「防火対象物の関係者が行う報告」の期間は下記にまとめています。

以上で、共通の消防関係法令になります。

合計で3回にあたりましたが、合計で6問出しており、本番でも6問でるようなので、一度試してみられてはと思います。