- 消防設備士ってどんなことをやるの?

- 消防設備士の乙種・第7類の試験解説ページがほとんどない!

- 消防設備士の乙種、第7類の試験時間や良い問題集などもあれば教えてほしい!

今回はこのような悩みに答えていきます。

実際に色々調べてみると有名な資格である「甲種や乙種4類・6類」は参考書、Youtubeなど情報をよく見かけます。

一方で7類は見かけません。なので今回は、消防設備士 乙7に関する受験資格・時間・問題数・オススメ参考書などについて解説していきます。

- 消防設備士がどんな職業を知ることができる。

- 消防設備士乙7の受験内容(資格、時間、問題数と免除)がわかる。

- 消防設備士乙7を最短で合格できるオススメ参考書・問題集を知ることができる。

「消防設備士 乙7」は消防設備士の中では比較的合格しやすい資格です(合格率60%)。試験免除の幅も多く、問題集できちんと勉強すれば、合格できます。

消防設備士とは

消防設備士試験は、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる日本の国家資格です。

消防設備士の責務としては、「消防設備士は、その責務に誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない」となっています。

資格試験は総務大臣指定試験機関の一般財団法人消防試験研究センターが都道府県知事の委託を受け実施しているそうです。

消防設備士の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される消防設備士免状があります。

そして消防設備士の仕事は、消防用設備等または特殊消防用設備等の工事・整備を行うことです。

ただし、工事・整備のできる消防用設備等は、消防設備士の試験に合格し、発行された免状に記載されている中身によって異なります。

● なぜ、消防設備士の資格が必要か?

立派な建物には、用途・規模・人数に応じて屋内消火栓設備・自動火災報知設備などの消防用設備等、または特殊消防用設備等の設置が法律によって義務づけられています。

それらの工事・整備を行うことができるのが、消防設備士ということになるからです。

種類について

試験の中身ですが、甲乙という種類があり、次のとおりです。

- 甲種の方が難易度が高いですが、点検・整備と工事ができます。

- 乙種は甲に比べると試験の難易度が下がるので、点検・整備しかできないという制約があります。

また、甲種は、特類、第1~5類まで試験区分が分類されています。

乙種は第1~7類まで試験区分が分類されています。

それぞれの種類は次の通りです。

| 項目 | 甲種 | 乙種 | 消防用設備等の種類 |

|---|---|---|---|

| 特類 | 特殊消防用設備等 | ||

| 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、 パッケージ型消火設備(/型自動消火設備) | ||

| 第2類 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備(/型自動消火設備) | ||

| 第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、 パッケージ型消火設備(/型自動消火設備) | ||

| 第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 | ||

| 第5類 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 | ||

| 第6類 | 消火器 | ||

| 第7類 | 漏電火災警報器 |

受験資格

乙種の場合は、受験資格はありません。誰でも受験ができます。

甲種の場合は、受験資格に制限があります。

- 大学、短期大学、又は高等専門学校で機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者、または授業項目を履修し、15単位以上修得した者。

- 実務経験を有する者。

- 電気関係・建築関係の資格、免状を有する者。

詳しくは、「甲種受験資格(一般財団法人消防試験研究センター) 」に記載されているので、その都度確かめていただいた方がよいと思います。

試験内容・時間について

乙種は、試験は筆記試験と実技試験からなります。筆記試験は解答はマークシート方式です。

4択です。

実技試験は記述とマークの両方があります。時間は1時間45分となります。

甲種は、試験は筆記試験と実技試験からなります。

筆記試験は解答はマークシート方式で、乙種と同じ4択です。

実技試験は記述とマークの両方があります。

時間は3時間15分となります。

乙種よりかなり時間が長いようです。

詳しくは、「試験案内(一般財団法人消防試験研究センター)」を参考にしてください。

申し込みについて

受験料については、次のとおりです

- 乙種:3,800

- 甲種:5,700

インターネットによる申し込みと送付による書面の申し込みがあります。

書面申し込みの方が若干受付時間が長いようです。

試験場所は、各都道府県に設置されており、1年を通して前期と後期に分かれているので、2回実施できます。

前期(後期)でも複数日程候補がありますが、ここは注意!!日程のよって会場が異なる場合があるので、そこは事前確認が必要です。

ここなら近いのに、あそこは家からメッチャ遠い~となります。

詳しくは、「一般財団法人消防試験研究センター」を参考にしてください。

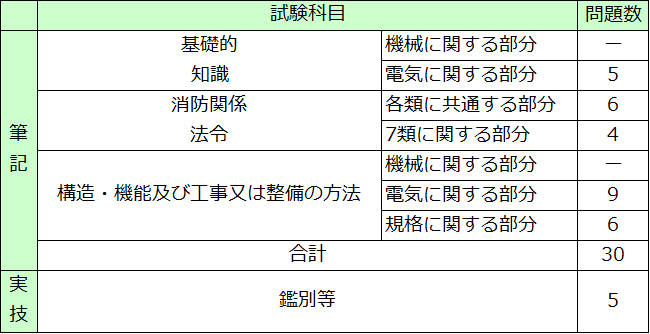

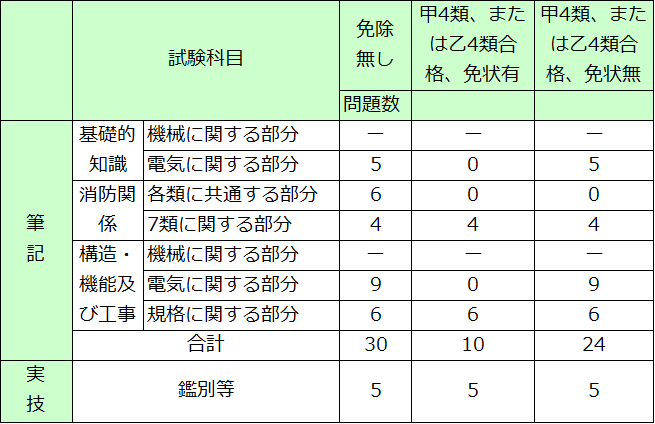

試験項目と問題数と免除

ここからが、消防設備士乙7についてです。

試験項目と問題数は次の通りです。

合計35問を1時間45分で行う必要があるということです。

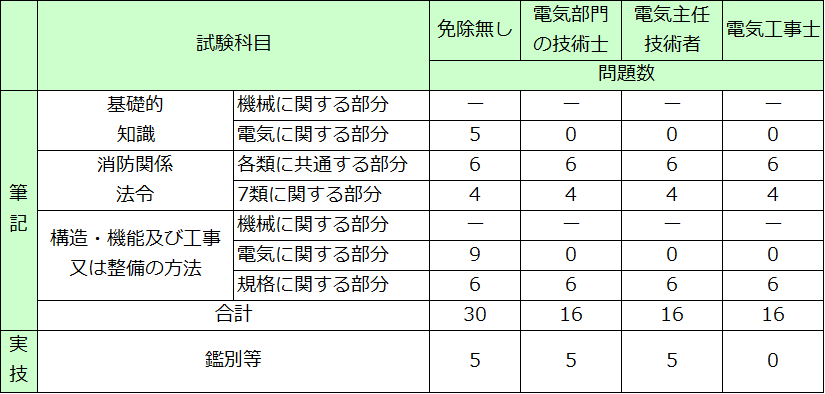

ただし、次のことを満足していれば、問題数を減らすことができます。

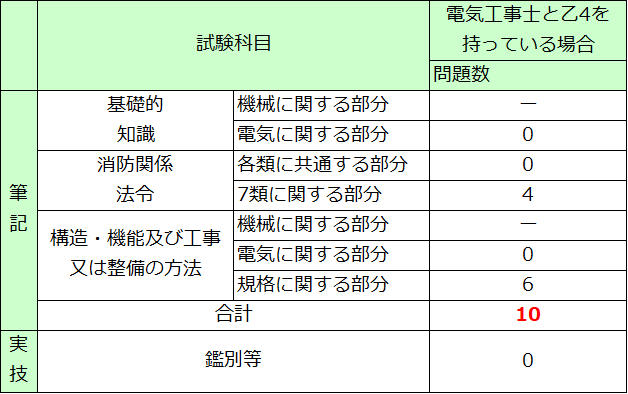

●他の国家資格を有している者

電気部門の技術士、電気主任技術者、電気工事士の試験に合格している人であれば、

- 基礎的知識の電気に関する部分

- 構造・機能及び工事、整備の電気に関する部分

の問題が免除、つまりなしになります。

その分試験時間も短くなりますが。

さらに電気工事士の試験に合格、さらに免状を持っている人であれば、実技の試験を免除できます。

乙7の場合はすべてです。ほかの乙種の場合は一部になります。

つまりこうゆうこと!

半分くらいに減りました。

これだけでは終わらず、他の消防設備士の試験に合格し、免状を持っている場合、消防関係法令のうち、「各類に共通する部分」が免除、無しになります。

また、甲4類または乙4類に合格し、免状を持っている場合、「電気に関する基礎的知識」も免除されます。

つまりこうゆうこと!

どちらかだけでもかなり、免除されますが、仮に乙4類と電気工事士2種を持っているとこれだけ免除になります。

なんと「10」問になります。かなり勉強する場所を省けると思います。

ちなみに私は電気工事士のみの保有なので、16問です。

勉強方法は、この後にでてくる参考書と問題集でいけるみたいです。

乙7の合格基準と合格率は?

一般財団法人消防試験研究センターの報告によると令和1年で56.8%、令和2年で57.5%だそうです。

55%は超えているので、難易度はしっかり勉強すれば合格するレベルかなと思います。

合格基準は、筆記試験において各科目ごとに出題数の40%以上、全体では出題数の60%以上の点数、かつ実技試験において60%以上の点数であれば合格とのことです。

なお、免除の場合はその部分だけ除いて計算するようです。

足切りが40%であるので満遍なく勉強する必要があるということですね。

免状の交付について

各都道府県が行う消防設備士の試験に合格をすれば、都道府県知事が交付します。

これは危険物取扱者試験と基本同じです。

まあ同じ一般財団法人消防試験研究センターで案内をしているので、予測がつくとは思いますが。

免状の記載事項は次の通りです。

- 免状の交付年月日および交付番号

- 氏名および生年月日

- 本籍地の属する都道府県

- 免状の種類

また、免状の書換えが発生したとき免状の写真が10年経過したときは、免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請が必要となります。

再交付は、申請は免状の交付、または書換えをした都道府県知事に申請します。

ここで注意が必要なのが、居住地や勤務地という手段が使えないこと!再交付は十分注意してください。

めんどくさくなることが十分あります。

私も危険物取扱者試験は、学生時代に受けているおり、家と大学が県またぎで、大学でうけたので、家との住所とは異なる都道府県で交付を受けています。

大学で一括申し込みはありがたかったですが、後々が大変です。。。

再交付は再交付でも消防設備士の免状を亡失し、それが出てきた場合は、発見後10日以内に再交付を受けた都道府県知事に返却する必要があります。

参考書と問題集

最後に参考書と問題集です。

乙7の参考書と問題集はあまり売られておらず、通信教育等も見かけないので、独学しかないかな~と思います。

その中で参考書はこれが有名かと思います。

乙7を受験するには定番の参考書かなと思います。当然書いている本人も本を購入済みです。

続いて問題集です。

こちらは参考書と同じシリーズの問題集版です。

私はいきなり問題集をやっています。

参考書はどうしてもわからないところだけをやっている感じです。

基本は問題集を何周もやる感じでよいのでは?と思っております。

これら、参考書や問題集をつかって勉強する際に自分で内容をまとめたりすると思いますが、そのときに役立つのが「note」や「ブログ」などといった媒体です。

ここにまとめておくことで、自分のまとめがスマホやタブレットで簡単に見ることができ、さらには読者にわかりやすく説明していると、pv増加にのもつながります。

メリットデメリットを記載していますので、一度読んでいただけれればと思います。

Youtubeでも勉強できる?!

「うた社長」さんと呼ばれる「資格系Youtuber」の方が甲乙の消防設備士の勉強方法から過去問解説までしています。

ここのブログでも記している内容も多いですが、動画で解説を聞きたい方はこちらから!!

>>うた社長さんが送る消防設備士 乙7講座 のYoutubeへ Go !!

この方は乙7以外に甲種も受験されていますので、あらゆる消防設備士の資格内容がわかっておられますので、他の種類についても見て学習したい方はぜひ登録してみてみてください。

私自身は資格受験の1週間前に最後のまとめの位置づけでズラッと聞いて確認のために見させていただきました!!

最後に:問題集でしっかり勉強すれば合格できる資格!

以上で消防設備士乙7です。

今回のポイントをおさらいです。

- 消防設備士は、消火設備、自動火災警報器なその設置工事・点検設備を行うことができる資格である。

- 乙7の漏電火災警報器がメインで、合格すると点検のみ!

- 合格率が50%以上と比較的受かりやすい!

- 他の試験と併用ができ、問題数の免状が受けられる!

他にも良いのがあれば随時更新していきます。

ここに、全体の基本知識がまとめられています。

(たっちん)