- 参考書や動画を見た直後は、問題は解けるけど時間が立つと全然解けないよ。。。

- 効率の良い勉強方法を教えてほしい!

- 勉強方法は参考書から?過去問から?どこから手を付ければ良いかわからない。。。

このような悩みに答える記事です。

たっちん(Ruizi54)

たっちん(Ruizi54)参考書で暗記をして、「よしっ!覚えた!」と思って、数日後に問題集を解くとほとんど問題が解けずに焦っているヒトが多いと思います。

そのうち、中々覚えられないことにイライラして中にはやめてしまうヒトもいるはずです。

この記事では、効率の良い問題の解き方から電気工事士第二種向けの予想問題まで解説します。

この記事を読めば、効率よく電気工事士第二種の筆記試験を解けるようになります。

電気工事士第二種の筆記試験は過去問から良く出題します。

過去問の教材選びから効率的な勉強が方法が決まってきます。

勉強はiPad miniで行うと驚くべき程、はかどります。

参考書の内容、すぐ忘れませんか?効率重視なら「過去問」×「iPad mini」が正解

参考書での学習に限界を感じているあなたへ、iPad miniを活用した効率的な過去問中心学習のメリットを解説します。

重いテキストを持ち歩くのはもうやめて、テクノロジーの力で「場所を選ばない学習スタイル」を手に入れましょう。

重い参考書を持ち歩くのはもう終わり!iPad miniがあれば、満員電車が最強の書斎に変わりますよ。

- 勉強しても数日後には解けない…「記憶喪失」の悩み

- 重い参考書は今すぐ本棚へ。iPad miniで「身軽」に合格する

- この記事で得られる未来:スキマ時間だけで「一発合格」

それでは、なぜ「過去問×iPad mini」が、忙しい社会人にとって最強の武器となるのか、その理由を深掘りしていきましょう。

勉強しても数日後には解けない…「記憶喪失」の悩み

参考書を読んで「よし、完璧だ!」と意気込んだ数日後、問題集を開いた瞬間に頭が真っ白になった経験はありませんか?

それはあなたの記憶力が悪いのではなく、脳が情報の重要度を判断できていないだけかもしれません。

覚えたはずの内容が綺麗さっぱり消えている絶望感、痛いほどわかります。でもそれは脳の仕様なので安心してください。

- 参考書のインプットだけでは、脳への定着率が著しく低い

- 問題演習(アウトプット)をしないと、記憶の定着が進まない

- 忙しい日々の中で、最適な復習のタイミングを逃してしまう

人間は忘れる生き物ですが、過去問を使ったアウトプットなら「悔しさ」と共に記憶に刻まれるため、定着スピードが段違いです。

忘れることにイライラして挫折する前に、脳の仕組みを利用した効率的な学習法へ切り替えましょう。

重い参考書は今すぐ本棚へ!iPad miniで「身軽」に合格する

分厚い参考書とノートをカバンに詰め込み、満員電車に揺られるのは、もはや修行と言っても過言ではありません。

そんな苦行を今日で終わらせ、iPad miniという名のスマートな武器を手に取りましょう。

カバンが軽くなると、驚くほどフットワークも軽くなります。カフェや電車内、どこでも勉強場所に早変わりです。

- 重い参考書を持ち歩かなくて済む、物理的な開放感が得られる

- 数年分の過去問データが、わずか300gの手元に全て収まる

- 場所を選ばず、ちょっとしたスキマ時間を全て勉強に変えられる

文庫本サイズのタブレット一つで、あなたの勉強スタイルは劇的にスマートになり、合格への道のりがショートカットされます。

まずは「物理的な重さ」から解放されることが、勉強を継続させるための第一歩なのです。

【この記事で得られる未来】スキマ時間だけで一発合格

この記事を読み終える頃には、あなたはもう「時間がなくて勉強できない」という言い訳をしなくなっているはずです。

iPad miniと過去問を活用したメソッドを実践すれば、机に向かう時間がゼロでも合格圏内に入ることができます。

「忙しいから無理」と諦めかけていた資格取得が、現実的な目標に変わる瞬間をイメージしてください。

- 通勤電車や待ち時間が、誰にも邪魔されない最強の勉強タイムに変わる

- 効率的な学習法で、短期間での合格が現実的に見えてくる

- ITツールを使いこなす自信がつき、本業の仕事の生産性も上がる

ここからは、具体的な過去問の活用法と、なぜiPad miniが最適なのかを詳しく解説していきます。

あなたのキャリアアップを叶えるために、この新しい勉強法を一緒にマスターしていきましょう。

電気工事士2種は「過去問ゲー」?筆記試験の構造を徹底分析

電気工事士2種の筆記試験を攻略するには、真面目に全範囲を勉強するのではなく、出題傾向を逆手にとった戦略が極めて有効です。

敵の「クセ」を見抜くことができれば、無駄な努力を省き、勉強時間を半分以下に短縮することも夢ではありません。

試験問題には明確な「パターン」があります。これを知らずに挑むのは、地図を持たずに樹海に入るようなものですよ。

- 計算問題は全体の2割程度で、合否には直結しない

- 過去問の使い回しが多く、見たことある問題が頻出する

- 選択肢の配置にも一定の法則が存在する

ここでは、合格への最短ルートを割り出すために、試験問題の構造を丸裸にしていきましょう。

計算問題は意外と少ない(10問前後)

電気工事士2種の問題を分けると次のように分けられます。

全50問解くことになります。配線図関係が20問、それ以外30問になります。

| 筆記試験科目 | 問題数(年代別によって台数は異なる) |

| ①電気に関する基礎理論 | 5問程度 |

| ②配電理論および配線設計 | 5問程度 |

| ③電気機器、配線器具ならびに電気工事用の材料および工具 | 8問程度 |

| ④電気工事の施工方法 | 5問程度 |

| ⑤一般用電気作物の検査方法 | 4問程度 |

| ⑥一般用電気工作物の保安に関する法令 | 3問程度 |

| ⑦-1.配線図(図記号/配線工具・工具・施工方法) | 15問程度 |

| ⑦-1.配線図(複線図) | 5問程度 |

「電気工事士」という名前から、複雑な数式や難解な計算ばかりが出題されると思い込んでいませんか?

実は、全50問のうち計算問題はわずか10問前後に過ぎず、残りの8割は暗記で対応できる知識問題なのです。

数学アレルギーの方、朗報です。計算問題を全て捨てても、暗記だけで合格ラインに届く設計になっています。

- 電気に関する基礎理論(計算メイン):約5問

- 配電理論・配線設計(計算含む):約5問

- 暗記科目(配線図・材料・工具・法令など):約40問

計算が苦手なら、最初は潔く後回しにして、配線図や工具の名称などの暗記分野から攻めるのが鉄則です。

まずは「得点しやすい場所」で確実に点数を稼ぎ、合格への自信をつけることから始めましょう。

過去問は戦略を立てるための大切な情報源!使い倒そう!

【衝撃】過去問の使い回しと選択肢の法則

過去5年分の問題を分析すると、試験作成者の「手抜き」とも取れる、ある衝撃的な傾向が見えてきます。

それは、過去に出題された問題が、数字や図記号をそのままに再利用(リサイクル)されているという事実です。

「またこの問題か!」と笑ってしまうほど、同じ問題が繰り返し出題されています。これは我々にとって最大のチャンスです。

- 4つの選択肢(イ・ロ・ハ・ニ)は、過去5年でほぼ均等に使われている

- 全50問中、各選択肢はおおよそ12問〜13問ずつ配分される

- オームの法則やリングスリーブなど、毎年必ず出る「鉄板問題」がある

もし、自分の解答で「ロ」ばかりが続いている場合は、どこかで間違っている可能性が高いと疑うことができます。

このように、過去問分析は単なる勉強ではなく、試験当日に迷った際の羅針盤としても機能するのです。

「参考書からスタート」は挫折の元!過去問ファーストのすすめ

学校のテスト勉強のように「教科書を読んでから問題を解く」という順序は、資格試験においては非効率の極みです。

真面目な人ほど分厚い参考書から読み始めてしまい、その情報の多さに絶望して挫折してしまう傾向があります。

参考書は「読むもの」ではなく「調べるもの」です。最初から全部読もうとするのは、辞書をAから読むようなものですよ。

- 最初に過去問が◎!最初に参考書が×!

- まずは動画で全体像を掴み、すぐに過去問へ飛び込む

- アウトプットの回数が、記憶の定着率を左右する

なぜ「参考書から」ではなく「過去問から」始めるべきなのか、その合理的な理由を解説します。

最初に過去問が◎!最初に参考書が×!

電気工事士など過去問の類題が数多く出題される資格試験において、過去問をいかに自力で解けるかが重要になります。そのため、学習の中心は過去問で行う方が効率が良いです。過去問からはじめるメリットは次の通りです。

- 選択式、記述式などの問題の出題方式がわかる。

- 常にアウトプットがメインになるので、自分がどこがわかっていないか把握しやすい。

- 何度も過去問を解いているとどの問題がよく出されているかわかるようになる。

効率のより勉強方法はのちほど解説していきますが、過去問で常にアウトプットし続けてください。その中でわからないところだけを参考書に頼るという形をとってください。

一方でデメリットもあります。

- 知識をすでに持っていないと問題が解けない。

- 時間を測定した練習ができない。

知識をもっていなくても問題ありません。過去問で勉強するのはメリットにも解説しているとおり、試験問題の傾向を肌で感じながら勉強するためです。そのため、時間を測定した練習は基本必要ありません。1年分程度を実際に時間を測定して実力を把握するので十分です。

過去問の基本的な使い時・使い方については、次の記事に詳細を解説していますので、興味があれば読んでみてください。

過去問ははじめに買ってトコトン分析に使え

逆に参考書から勉強を開始するのは合格の道から遠回りになる傾向があります。特に参考書から勉強する人は試験に落ちる傾向の方が多いです。詳しくは「試験に落ちる参考の使い方」を解説した記事がありますので、そちらを読んでみてください。

資格は仕事やほかの勉強合間にすることが多いと思うからぜひ効率がよい方法で資格勉強をしてね!

はじめから過去問で学習が◎!参考書は補助教材で使うようにして勉強してください。

初心者の黄金ルートは「動画」→「過去問」

電気の「で」の字も知らない状態で分厚い参考書を開いても、専門用語の羅列に強烈な眠気が襲ってくるだけです。

最初は細かい理屈を抜きにして、YouTubeや通信講座の動画を眺め、全体像を「ふんわり」と理解することから始めましょう。

ドラマを見るような感覚でOKです。「なんとなくこんな工事をするんだな」とイメージできれば勝ちです。

- Step1:動画学習(YouTubeや通信講座で全体像把握)

- Step2:過去問演習(解けなくてOK、出題形式を知る)

- Step3:参考書参照(過去問でわからなかった部分だけ読む)

動画でイメージを掴んでから過去問を見ることで、テキストの文字情報が具体的な映像として脳内で再生されるようになります。

この「イメージの補助線」があるだけで、難解な電気理論も驚くほどスムーズに頭に入ってくるはずです。

基礎知識一式を一気に見るには有料の通信教育がオススメです。オススメの通信教育は「ユーキャンの第二種電気工事士 資格取得講座」です。

電気工事士2種の教材ランキング

アウトプット(過去問)中心が合格への近道

人間の脳は、情報を詰め込む時(インプット)ではなく、情報を思い出そうとする時(アウトプット)に記憶を定着させます。

そのため、知識がゼロの状態でも、まずは過去問を解き(眺め)、わからない箇所を調べるという逆転のアプローチが有効です。

最初は0点でも全く問題ありません。過去問は「実力測定」ではなく「最高の教科書」なのですから。

| 学習法 | メリット | デメリット |

| 参考書中心 | 体系的に学べる | 時間がかかる・飽きやすい・実戦力がつかない |

|---|---|---|

| 過去問中心 | 出題傾向がわかる・記憶定着が良い・時短 | 体系的な理解には工夫が必要 |

過去問を解くことで「自分が何をわかっていないか」が明確になり、参考書を読む際の集中力が段違いに高まります。

「問題を解くために参考書を読む」という目的意識を持つことが、短期間合格への最大の秘訣です。

重いテキストは捨てろ!iPad miniが「最適解」である3つの理由

これは単なる道具の話ではなく、あなたの勉強に対する「心理的ハードル」を極限まで下げるための重要な戦略です。

机に向かう時間がないあなたが合格するには、生活の中に勉強を溶け込ませるiPad miniという相棒が必要です。

「弘法筆を選ばず」と言いますが、凡人は筆(ツール)を選ばないと勝てません。iPad miniは最強の武器です。

- 理由1:【機動力】満員電車でも片手で開ける「文庫本サイズ」

- 理由2:【無限の収納】10年分の過去問と参考書が「300g」に収まる

- 理由3:【効率化】GoodNotes 6 × Apple Pencilで「無限演習」

なぜiPad Proではなく、あえてiPad miniを選ぶべきなのか、その核心に迫る3つの理由をお伝えします。

理由1:【機動力】満員電車でも片手で開ける「文庫本サイズ」

想像してみてください。満員電車の中で11インチのiPad ProやA4の参考書を広げる姿は、周囲に圧迫感を与えてしまいます。

しかし、文庫本サイズのiPad miniなら、片手でサッと取り出し、誰にも気づかれずに勉強の世界へ没入できます。

スマホだと小さすぎて図面が見えない、Proだとデカすぎて恥ずかしい。この「絶妙なサイズ感」がminiの真骨頂です。

- 片手で持てるサイズなので、吊革につかまりながらでも勉強可能

- コートのポケットにも入るため、カバンから出す手間すら不要

- 周囲の目を気にせず、どこでも「自分だけの書斎」を展開できる

「勉強しよう」と意気込む前に、すでに手に持っている状態を作れる。

この圧倒的な機動力こそが、忙しい社会人がスキマ時間を制するための最大の鍵なのです。

理由2:【無限の収納】10年分の過去問と参考書が「300g」に収まる

過去問10年分と参考書を持ち歩くと数キロの重さになりますが、それを毎日持ち運ぶのは肉体的にも精神的にも限界があります。

iPad miniなら、それら全ての膨大な資料を、わずかリンゴ1個分(約300g)の重さに圧縮して持ち運べます。

カバンが軽いと、不思議と「今日も勉強しようかな」という前向きな気持ちが湧いてくるものです。

- 物理的な重さから解放され、移動時の疲労が激減する

- 「参考書を忘れたから勉強できない」という言い訳が消滅する

- 知りたい情報をキーワード検索で、一瞬で呼び出すことができる

カバンの重さは、心の重さに直結します。

物理的な負荷を捨てることで、勉強への心理的なハードルも驚くほど低くなることに気づくはずです。

理由3:【効率化】GoodNotes 6 × Apple Pencilで「無限演習」

紙の問題集は一度書き込むと消すのが大変ですが、iPadなら何度でも書いて消せる「無限演習」が可能です。

特に「GoodNotes 6」などのノートアプリを使えば、間違えた問題を切り取って集めた「弱点克服ノート」も一瞬で作れます。

紙とペンの摩擦感に近いフィルムを貼れば、書き心地も最高です。デジタルの便利さとアナログの感覚が融合します。

- 何度でも書き込み・消去ができるので、過去問を汚す心配がない

- 間違えた問題をスクショして、自分だけの「ミス集」を作成できる

- マーカーやペンの色を自由に使い分け、視覚的に記憶に残せる

「書いて覚える」というアナログの良さを残しつつ、デジタルの編集能力をフル活用する。

このハイブリッドな学習スタイルこそが、短期間で合格ラインを突破するための最適解なのです。

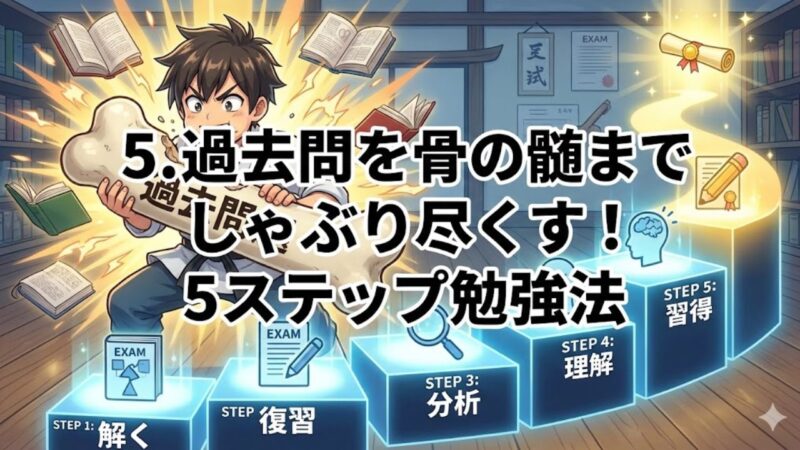

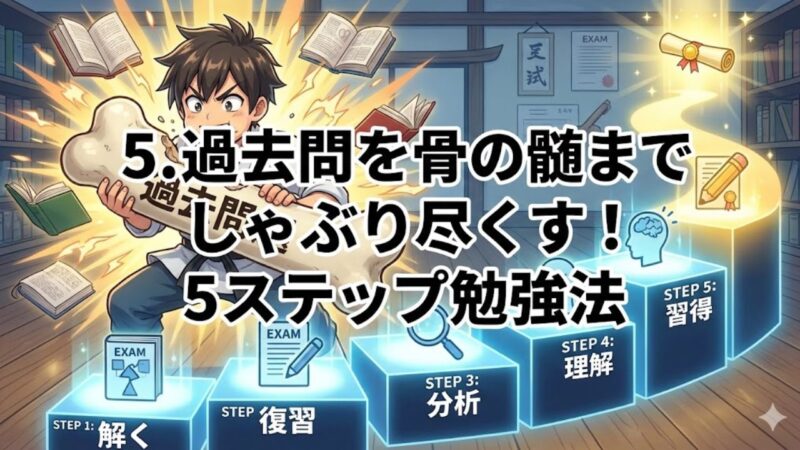

過去問を骨の髄までしゃぶり尽くす!5ステップ勉強法

過去問は単に解くだけでなく、分析し、活用し倒すことで初めて真価を発揮します。

闇雲に解くのではなく、戦略的に組み立てられた5つのステップで、着実に合格力を積み上げましょう。

ただ漫然と解くのは時間の無駄です。この5ステップ通りに進めれば、自然と合格に必要な力が身につきますよ。

- Step1:実力試しに最新過去問を時間内に解く

- Step2:最新から「次に新しい過去問」をあえて飛ばす

- Step3:3~5年分の過去問で「頻出パターン」を掴む

- Step4:解説書と参考書で「自分だけの解説書」を作る

- Step5:試験直前に「飛ばした年度」で本番シミュレーション

それでは、具体的な手順を解説していきます。過去問を「味方」につけるためのロードマップです。

Step1:実力試しに最新過去問を時間内に解く

今の実力をはかるために最新の過去問を使い、120分の時間をはかって解いてみてください。ここで気を付けることがあります。

- 必ず120分の時間を測定する。

- 解説や参考書は見ない。

- 120分の内訳は区切っても問題はない。

例えば2022年に資格受験をするのであれば、2021年の上期・下期のどちらかの試験を解けば問題ありません。また、まとまった時間が中々ないと思いますので、120分の時間、かつ解説・参考書を見ないという条件であれば、時間を区切りながら解いても問題ありません。

かならず自分の実力をはかるようにしてください。

一気に120分の時間をとる必要はないので、合計時間120分以内で解説などを見ずにしっかりと問題を解いて自分の実力を把握するようにしてください。

Step2:最新から次に新しい過去問を飛ばす

例えば、2022年に試験を受けるのであれば、2020年の問題を飛ばして2019年の過去問から解き始めるということです。理由は次の通りです。

- 1年ごとに同じ問題が出やすい。

- 最新版の過去問は始めの実力把握に使ったので、次に新しい年度の過去問で最終の実力をはかるため。

試験作成者側の立場を考えると、基本は最新の問題を参考にしたくないはずです。理由としては、次のようなことが考えれます。あくまで推測のお話です。

去年の問題をそのままパクったと思われたくないし、合格点を60点程度に落ち着かせたい。

他にも理由があると思いますが、新しい問題はだれもが解くと思います。なので、最も目に触れます。そこから引用するの難易度を簡単に下げる1つの要因になりますので、極力避けたいと思います。

確実なことは言えないけど、試験の難易度をある程度に保つことは必要だね!試験難易度を一定に保つことで同じような実力を持ったヒトが資格に合格することになるね!

最新より一つ古い過去問で最終の実力チェックすることは本番の試験でより類似問題にあたる可能性があります。

Step3:3~5年分の過去問を解く

3~5年の過去問を解く理由は次の通りです。

- 試験の難易度を自分自身で把握する。

- どこが苦手分野か、時間がかかる場所か把握する。

- 類似問題の傾向やどの単元の問題が多いか把握する。

- 3~5年分ことで、試験に合格するだけの知識が繰り返し出現する。

書籍などでは過去問10年分用意されています。まずは3~5年の過去問を解けば、試験に受かる知識やよく出る範囲がなんとなくわかると思います。

書籍にも毎回でる頻出問題はまとめられているよ!本を使えば楽かと思うけど、そうすると知識の蓄えと類似問題傾向が見えづらくなるので、過去問を使って傾向を見る方がオススメだよ!

また、過去問を解く際の注意は次の通りです。

過去問を5~10分にらんで、一向に次の解答手順がわからない場合は、解説をみてください。この過去問を解く理由は知識と分析がメインなので、無理に自力で解く必要はありません。

自分で試行錯誤しながら見つけた傾向は忘れにくいから自分で傾向を出すことを心掛けてください。

Step4:解説書と参考書で詳細を勉強をする

過去問を解き終えたら早速解説を見て確認してください。間違ったところは当然解説をみて内容を理解します。また、正解についてもじっくり解説をみて確認してください。

解説と参考書を使った勉強の流れは次の通りです。

- 正解・不正解に関わらず解説を見て理解する。

- 過去問の解説をみてもわからない問題は参考書で補う。

- 参考書で補ってわかった部分については過去問の解説に追記する。

過去問の解説だけで理解できる問題は特に問題ありません。解説だけではわからない問題も出てくると思います。その時は、参考書にも手を出してください。参考書を読んで解説だけではわからなかったところを理解したら、参考書でわかった部分については過去問の解説に付け加えてください。

過去問を自分だけのオリジナル参考書にしよう!

過去問の解説に追記するメリットは次の通りです。

- 復習する時は過去問1冊だけでよいので、参考書で調べる時間がなくなり効率的。

- 自分だけのオリジナル参考書ができるので、モチベージョン維持につながる。

- 過去問1冊だけなので、持ち運びが楽。

過去問をどれだけ使いこなせるかがカギ!電気工事士2種の筆記試験合格の最短ルートは過去問を大いに使いこなすところにあります。

Step5:試験直前に飛ばした過去問を時間内に解く

step2の例では「例えば、2022年に試験を受けるのであれば、2020年の問題を飛ばして2019年の過去問から解き始める」ということをしています。

試験1週間前に2020年の問題を時間をはかって解いてください。この時注意が必要です。

Step1では時間を区切って問題を解いてよいと記載しました。しかし、ここでは本番を意識していますので、120分一気に図って過去問を解くようにしてください。

試験本番1週間前まできたら、いかに本番と近い状況で問題が解けるかが合否の別れ道になるよ!

本番までのポイント

本番を想定した問題演習をしておくことで不安や緊張が少しでも解けます。なので、最低1回は120分一気に過去問を解くようにしてください。

最後にもう一度勉強法の図を載せておきます。

自宅学習の質を極限まで高める最新ツール2選

効率よく勉強するためのツールは以下の2つです。

- iPad miniとApple Pencil

- 自然光デスクライト照明

iPad miniとApple Pencil

資格勉強をするには、紙と鉛筆が今まで普通だったと思います。そして、かなり重い過去問と参考書をもって会社の空き時間で勉強をしたり図書館で勉強をしたりしていると思います。

近年は電子メモの性能が格段に上がりました。今はタブレット(iPadなど)と電子ペン(Apple Pencilなど)とアプリ(ノートなど)があれば十分に勉強することができます。

タブレットや電子ペンの性能が上がったことに対する学習メリットは次の通りです。

- 電子書籍として書籍を何十冊も保存できる。

- PDFやアプリノートで手書きでメモができて、ノート代わりになる。

- タブレットと電子ペンだけなので、持ち運びが楽になる。

デメリットとしては、「電子部品なので壊れる」や「電気なので充電が切れると動かない」かなと思います。ただ、落とさないと壊れないですし、数日間は充電がなくても使えますので、大きなデメリットにはならないかと思います。

タブレットと電子ペンはやはりAppleシリーズがオススメです。オススメは11インチのiPad Proです。オススメ理由は次の通りです。

- 資格勉強で書き込みをするにはサイズは大きい方が良い。

- 安いタブレットと電子ペンの場合、上手くペンが反応せず、きれいに書けないなどストレスがたまる。

- Apple製品は高いがリセールが高いのでいらなくなったときに高く売れる。

ほかのタブレットを使ってみたけど、やっぱりiPadが一番書きやすいと思うよ!どのブログサイトも評価が高いしね!

購入はやはりAmazonnがオススメです。Amazonの場合、Amazonギフト券で購入すると最大2.5%(プライム会員時)のポイントが付きお得です。ただし、Amazonポイントがもらえる条件がありますので注意が必要です。また、ポイント付与はチャージした翌月中旬頃につくようです。

- 対象支払金額が5,000円以上であること。

- 対象の支払い方法は、「コンビニ・ネットバンキング・ATM・電子マネー」であること。

- プライム会員でないと最大2.5%のポイント付与がつかない。

Amazonギフト券を使って最大2.5%のポイントをもらおう!

GoogNote5というアプリがApple Pencilを使って手書きで書き込みをするには一番わかりやすいく、多数のブログなどでも評価されています。PDFも読み込むことができ、そこに書き込むことができるので大変便利です。

過去問はPDFでネット上におちていますので、iPad ProとApple Pencilがあれば十分に勉強ができます。解説については電子書籍を購入すれば、GoodNote5で編集できます。勉強後は電子書籍で本を読むこともできるので、大変重宝するツールです。

自然光デスクライト照明

自然光デスクライトを使用することでのメリット・デメリットは次の通りです。

実際に実験などでも作業効率が高まる結果もでており、自然光は近年LEDに続いて注目を集めている光となっています。

自然光の場合、ギラツキが比較的抑えられだけでなく、色味も鮮やかに見えるので、勉強する環境にはオススメです。詳細は以下の記事で解説しています。また、ランキング形式でデスクライト照明の紹介をしているよ!

どうしても集中力が継続できない人には、比較的簡単に対策ができるのがデスクライト照明です。ぜひ、一度検討してみてください。

まとめ:iPad miniと過去問で、スキマ時間を合格に変えよう

今回の記事では、忙しい社会人が電気工事士2種に最短で合格するための、iPad miniを活用した過去問戦略について解説しました。

重い参考書を捨て、テクノロジーと戦略を武器にすれば、あなたの合格はもう目の前です。

- 参考書からの勉強は古い!はじめから過去問を使って効率よく傾向を掴む

- iPad miniなら「機動力」と「効率」が手に入り、スキマ時間が勉強時間に変わる

- 試験直前のシミュレーションには、あえて1年分「温存」した過去問を使う

さあ、次はあなたの番です。

まずはiPad miniで過去問PDFをダウンロードし、今日からの通勤時間を「合格への階段」に変えていきましょう。

【Q&A】iPad mini最適な勉強法に関してよく聞かれる質問

![【電気工事士受験者必見!】資格試験の難易度・試験日・合格率などの情報を徹底解説![2024年(令和6年)版]](https://ruizilabblog.com/wp-content/uploads/2ad072b178409861c96ca952d4f57dba-800x450.jpg)